『シン』の展開予想には様々なものがありますが、中でも有力なのが「ゲンドウラスボス説」ではないかと思います。『Q』ではシンジ、カヲル、ヴィレの面々がこぞって挫折していく中、ゲンドウだけが「シナリオ通り」と不敵な態度を崩しませんでした。ゲンドウは「ユイさんに会いたいだけ」、「シンジとのコミュニケーションを取るのが怖い」、「寂しがり屋」等々、なかなかマダオ力の高いキャラとして認知されてきているだけに、ここにきての一人勝ちな流れは意外でした。

すっかりマダオキャラが定着しているゲンドウですが、思い返してみると、テレビ版の中盤まではもっとまともな扱いを受けてました。どうしてあんなことになってしまったのでしょう。

■当初は父と子の葛藤が描かれるはずだった

そもそもゲンドウはテレビシリーズが作られた際、抑圧の象徴として設定されたキャラクターでした。当初の予定では最終的にシンジと和解し、シンジに乗り越えられていく存在となるはずだったようです。ところがフタを開けてみれば、物語は庵野監督の思惑通りにはいきませんでした。後半になるにつれ、ゲンドウは物語上それほど必要とされないキャラとなっていったのです。これについて、メインスタッフがテレビ版終了後の座談会で次のように語っています。

鶴巻 最初の頃はけっこう、親子、父と子の葛藤を描くみたいなことを(庵野さんは)言ってましたよ。

貞本 たとえばミサトにも父親のトラウマがあるし……。

鶴巻 リツコの場合も"母親との葛藤"になってるけど、最初のシナリオではたしか親父だったんですよね。だから庵野さんは"父親と子供の葛藤"っていうモチーフを延々と繰り返してるのに、(そう意図して)作っているにも関わらず、結局、全部ダメになっていく。テーマとして描ききれない。『ナディア』もそうだったんですけど。

摩砂雪 それでしまいにはもう、親父のことなんか、別に俺、描きたくないんだとか言い出して(笑)。親父なんか初めっからいらなかったって。

佐藤 最近のキーワードは、ゲンドウはいらなかったっていう。「ゲンドウいらない」って(笑)。ストーリーの邪魔になって、どんどん脇道へ行ってしまうみたいな。

『庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン』p.141

庵野秀明 パラノ・エヴァンゲリオン (\800本 (10))

- 作者: 竹熊健太郎

- 出版社/メーカー: 太田出版

- 発売日: 1997/03

- メディア: 単行本

- 購入: 16人 クリック: 165回

- この商品を含むブログ (27件) を見る

最初はシンジが乗り越えるべき父権の象徴的なキャラだったのに、気がつけば「ゲンドウはいらなかった」とまで言われてるとは、なんとも不憫な話です。ゲンドウは結局『旧劇場版』でかなり唐突な形で「すまなかったな、シンジ」と言い残し、初号機にガブリと食べられていました。旧シリーズ版ではやはり「父と子の葛藤」というモチーフは鶴巻監督の言うとおり、消化不良だったと言わざるを得ません。

■ゲンドウは「大人」に進化した!

ところが新劇場版になり、ゲンドウの待遇は改善されました。その象徴として、『破』での「大人」というキーワードが挙げられます。

ゲンドウ「また逃げ出すのか。自分の願望はあらゆる犠牲を払い、自分の力で実現させるものだ。他人から与えられるものではない。シンジ、大人になれ。」

シンジ「僕には、何が大人か分かりません」

そう、ゲンドウは「大人」になったのです。旧シリーズ版では描くのが億劫な存在として端の方に追いやられていたゲンドウですが、とうとう「大人」という属性を引っさげて物語の中心に帰ってきました。では新劇場版における「大人」とは一体どのようなものなのでしょうか。

要は『旧劇場版』のシンジの逆です。『旧劇場版』においてシンジは「嫌なことは死んでもやらない」というひとつの極地に達しましたが、「嫌なことでも目的のためならとことんやる」というのがもう一つの極地です。そんなゲンドウの大人的な行動の象徴として、『破』でアスカの乗ったエヴァが食われるシーンが挙げられます。『破』において、ゲンドウは自分の目的のため、明確な意思に基づきアスカを見殺しにしました。

そういう意味では、世界を犠牲にして綾波を救った*1『破』のシンジはなかなか「大人」的であったと言えるでしょう。シンジのそうした能動的な態度は、観客からも概ね好意的に受け入れられていたように思います。確かに目的のためにがむしゃらになることは悪いことではないはずです。では『破』以降、そうした「大人」路線を14年間ひた走ったゲンドウさんはどうなったのでしょうか。

■立派なグラサン

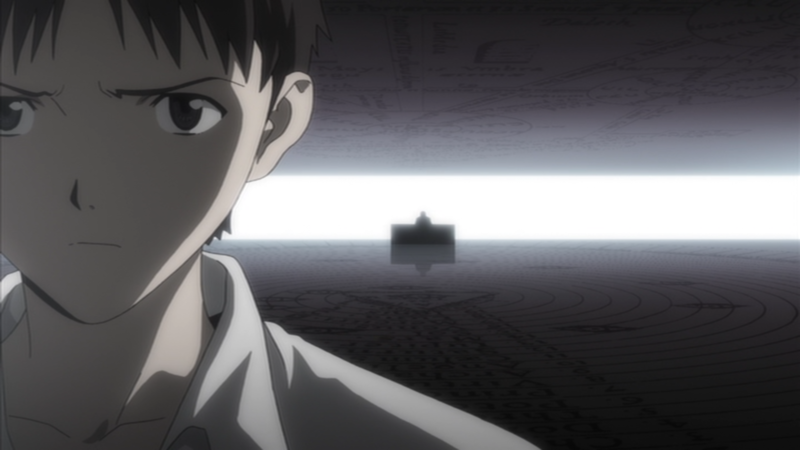

結論からいうと、ゲンドウは『Q』でこんな感じになりました。

・・・お、おと・・・な?

上のは2ちゃんで拾った画像*2ですが、僕の『Q』でのゲンドウの第一印象を良く表してくれています。僕は『Q』を初日に観に行きましたが、あの物々しい空気の中、ゲンドウが変なグラサン姿で出てきた時は笑いそうになって大変でした。それまで一応「大人」だと思っていたのに、X-MENごっこをしているようにしか見えなかったんですよね。いえね、ゲンドウが目的遂行のために感情を押し殺した生活をしていて、グラサンがその象徴的な役割を果たしているのは分かるんです。*3しかし「私は大人だ(キリッ」と言っていたゲンドウが、そのグラサンによって結果的に子供っぽく見えてしまったあの瞬間の気持ちをどう説明すれば良いのでしょうか。

■グラサンと万能感

突飛に思われるかもしれませんが、僕がここで連想したのが、鶴巻監督の『トップをねらえ2!』における万能感*4というモチーフです。『トップ2』の世界では、ロボットを動かすには「トップレス能力」が必要です。トップレス能力というのは思春期の少年少女が持っていて、大人になると失われてしまうもの。この能力が万能感のメタファーにもなっているんですね。トップレス能力は大きな力で、その行使には気持ち良さが伴います。『トップ2』では、トップレス能力は良いものとも悪いものとも取れるニュートラルなものとして描かれますが、「そうした気持ち良さを永遠に享受したい」、「もっともっと気持ちよくなりたい」というような感情は、「悪い万能感」として、否定的に描かれます。過剰な気持ち良さの追求というのは、オタク趣味の比喩でもあります。「オタク趣味には時として後ろめたさが伴うよね」というような感覚が、こうしたメッセージに繋がっているわけですね。

万能感が「良い万能感」/「悪い万能感」という両義性を持っているように、「大人」というあり方も、必ずしも良い面ばかりではない。そんなことが今回のゲンドウから見て取れる気がするのです。『破』ではゲンドウのあり方は面と向かって否定されず、むしろ類似的な存在である「シンジさん」は殆ど手放しで褒められていました。今後ゲンドウをラスボスとして描くためには、「シンジさん」の類似的な存在として描いてしまった「大人」という価値観を否定、ないしは改善する提案が必要とされるはずです。そうした今後の展開を探るためにも、『Q』で描かれた「大人」像についてもう少し詳しく見てみましょう。

■武器としてのグラサン

ゲンドウは「嫌なことを我慢して行う」際、色々無理をしていると思われます。グラサンはそうした「無理」の副産物として表出しているわけです。逆に言えば、「大人度」が高ければ高いほど、その副産物であるグラサンは立派になっていくことが考えられます。だからまだ未熟なミサトのグラサンは容易に割れてしまいますし、アスカの片目ははじめからオープンな状態なのです。ここで「副作用」ではなく、あくまで「副産物」という表現にこだわりたいのは、グラサンをかけてる人達が妙に楽しそうだからです。ゲンドウはX-MENごっこだし、ミサトはトップ2ごっこ、アスカはハーロックごっこといったところでしょうか。ハーロックは右目ですが。

「嫌だ嫌だ」と言いつつ、こいつらノリノリな所があるじゃん、という印象を受けるのです。グラサンを隠れ蓑に使えば、宇宙船の操縦や綾波の大量生産だって可能なのです。

本当はグラサンなんてかけたくないんだという気持ちがありながら、嫌なことを我慢すれば、一定の見返りが期待できるという現実もある。もしかしたらそうした感覚は、エヴァスタッフにとっての等身大の大人感に近いものだったのかもしれません。エントリーの冒頭で紹介したゲンドウのマダオ化にも通づる話ですが、そもそも「エヴァ」のスタッフに本当のオトナが描けるのか?という問題があったわけです。これは新劇場版の総監督である庵野さんだけでなく、監督の鶴巻さんなどにも当てはまることです。鶴巻監督の『フリクリ』や『トップ2』では「大人の不在」というのが重要なファクターでした。これまで大人らしい大人が描けてこなかったのに、なぜ今になって大人というものを描けると思えたのか。それは、自分たちの実感として、「大人」というのがグラサンをかけた存在として認識できたからなのではないかなと。

元を辿ればこの新劇場版シリーズも消極的な理由から誕生したものです。実写の特撮企画がポシャり、どうしましょうかとなったときに、成功する確率が高いのは「エヴァ」でしょうという理由で始まったのです。庵野監督は本来特撮がやりたかったはずです。しかしそこは経営者としてグッとグラサンをかけ、エヴァをやるという決断を下したのでしょう。しかし始めてみたら、想定していた以上の大ヒットとなった。おかげで作るにあたってのモチベーションも上がったに違いありません。その証拠に、元々『序』のような総集編色の強いシリーズとなる予定だったのに、「2008年に完結編が公開」という当初の予定は完全に崩れ、新劇場版はここに来てますます全力投球の様相を呈しています。庵野監督は貪欲にCG技術を取り入れ、特撮っぽいカメラワークなど、新しい表現に挑戦しています。グラサンという制約を武器に、自分達の土俵で戦う権利を獲得したのです。

■ゲンドウを突き崩すには

果たして物語上、進化したグラサンで逆襲を試みるゲンドウに対抗する術はあるのでしょうか。「大人」という存在自体はトップレス能力に近く、明確に善悪ではくくれない、両義的なものであると思います。そんなゲンドウのあり方に付け入る隙があるとするなら、それは彼が「大人」の力を自己中心的な形で使いすぎている点にあると思います。*5

『Q』ではヒーロー的な立ち回りに成功したキャラクターはおらず、皆何かしらの挫折を味わっています。言い換えれば、シンジを含め、皆ダメダメだったということです。そんなダメダメな登場人物達の中で、数少ないポジティブな要素を振りまいていたのが、カヲルのピアノと、アスカの蹴りだったように思います。ここではカヲル純愛は脇におくとして、アスカについて触れましょう。

アスカは冒頭で「ガキね」と吐き捨てていることからも分かる通り、シンジに対し少なからず不満を覚えています。にも関わらず、彼女は最後、落ち込んだシンジを蹴り倒し、手を繋いでどこかへと連れていってくれます。これはアスカのシンジに対する優しさに他なりません。同様の優しさとして、ミサトがシンジの首輪スイッチをなかなか押せない場面などがありました。僕にはこうしたものを、大人になりきれない未熟さとして切り捨てるべきとは思えないのです。

「大人」として目的遂行のために邁進するのも良いですが、せめて手の届く範囲の大切な人間には優しくしようよ、という落とし所が妥当ではないかと思います。ゲンドウの場合、『シン』ではせめて息子のシンジとは和解してほしいですね。

なお、『Q』において一人例外的なキャラがいるとするなら、それは冬月であると思います。彼は大人であるにも関わらず、グラサンをかけていません。それは大人を演じるための無理がゴーグルではなく頭髪に現れているから……ではなく、大人を自然とこなせているからではないかと思います。「私も臆病でね。口実でもなければこうして君と話す機会を持てなかった」なんて台詞は、いかにも自分を客観視した大人な台詞です。

ただしこのキャラは庵野監督の清川幻夢愛が炸裂しているだけで、庵野監督の内面が反映されがちな他のキャラとは異質なものであるように感じました。実際、冬月の異質な(=本当の意味での大人な)キャラは、現時点では物語の展開上それほど影響力を持てていないような気がします。冬月の位置づけが『シン』でどうなるのかも要注目ですね。